Korngrößenverteilung

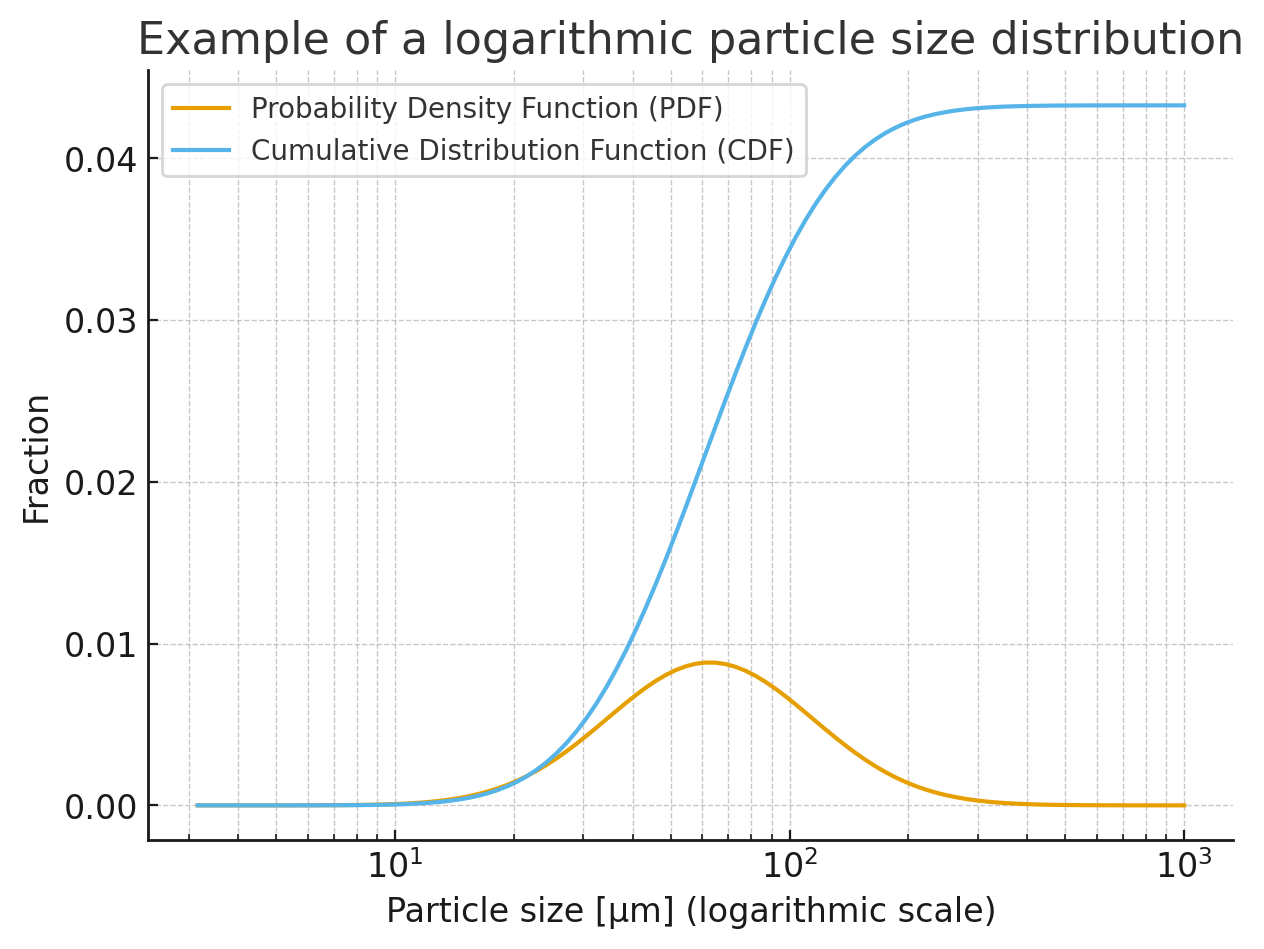

Zwei Darstellungsarten: Verteilungsfunktion oder Summenfunktion.

Schüttgüter sind komplexe Systeme. Selbst wenn sie nur aus einer Komponente bestehen, lassen sie sich nur schwer eindeutig beschreiben. Ein zentrales Merkmal ist die Korngrößenverteilung. Sie gibt an, wie die Partikelgrößen innerhalb eines Materials verteilt sind. Damit liefert sie wichtige Informationen. So können sie Aufschluss über Fließfähigkeit, Packungsdichte, Kompaktierbarkeit und Verarbeitbarkeit geben.

Die Korngrößenverteilung lässt sich auf unterschiedliche Weise darstellen. Häufig wird sie als Verteilungsfunktion angegeben, die den Anteil einer bestimmten Korngröße zeigt. Alternativ kann auch die Summenfunktion genutzt werden. Diese beschreibt die Gesamtmenge an Partikeln, die kleiner oder größer als eine bestimmte Korngröße sind. Diese Integraldarstellung ermöglicht eine schnelle Übersicht.

Um große Größenbereiche übersichtlich darzustellen, werden die Daten häufig in logarithmischen Grafen aufgetragen. Dadurch lassen sich feine und grobe Partikel gemeinsam abbilden, ohne dass kleine Unterschiede verloren gehen. Für spezielle Anwendungen haben sich weitere Darstellungsformen etabliert. Ein klassisches Beispiel ist das Rosin-Rammler-Diagramm. Es wird genutzt, um die Partikelgrößenverteilung von zerkleinerten Feststoffen durch eine einfache mathematische Funktion zu beschreiben.

Die Wahl der Darstellungsform hängt vom jeweiligen Prozess ab. Für Verfahrenstechniker bildet die Korngrößenverteilung die Grundlage für die Beurteilung der Mischbarkeit, des Agglomerationsverhaltens und der Produktspezifikationen. Somit ist sie ein Schlüsselparameter, um Schüttgüter in der Praxis zu charakterisieren und Veredelungsprozesse gezielt auszulegen.

Die Korngrößenverteilung kann auf verschiedene Arten bestimmt werden. Klassisch erfolgt dies durch Siebung. Dabei wird das Material über Siebe mit definierten Maschenweiten getrennt und gewogen. Dieses Verfahren ist robust, bei feinen Pulvern jedoch begrenzt. Moderne optische Methoden arbeiten mit Laserlicht oder Bildanalyse. Sie erfassen Partikelgrößen schnell und genau, auch im Mikrometerbereich. Weitere Verfahren nutzen Sedimentation oder Lichtstreuung. In der Praxis werden oft mehrere Methoden kombiniert, um grobe und feine Bereiche sicher abzudecken.